编者按:

为鼓舞斗志、砥砺奋进,在中国共产党成立104周年,全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育之年,学校党委对100名优秀共产党员、30名优秀党务工作者、28个(其中,二级党组织3个,党支部25个)先进基层党组织进行了表彰。这些我们身边的榜样们,在全校教学科研、管理服务、后勤保障等各个岗位上立德树人、担当实干。他们在日复一日的坚守中把平凡做成了标杆,在年复一年的奉献里将责任书写成使命,以最朴素的行动诠释着“优秀”的模样。这份坚守与执着,汇聚成推动学校事业发展、奋力建设特色鲜明世界一流大学的磅礴动力。今天,让我们一起走进理学院薄淑晖老师“一颗永不生锈的科研螺丝钉”的故事。

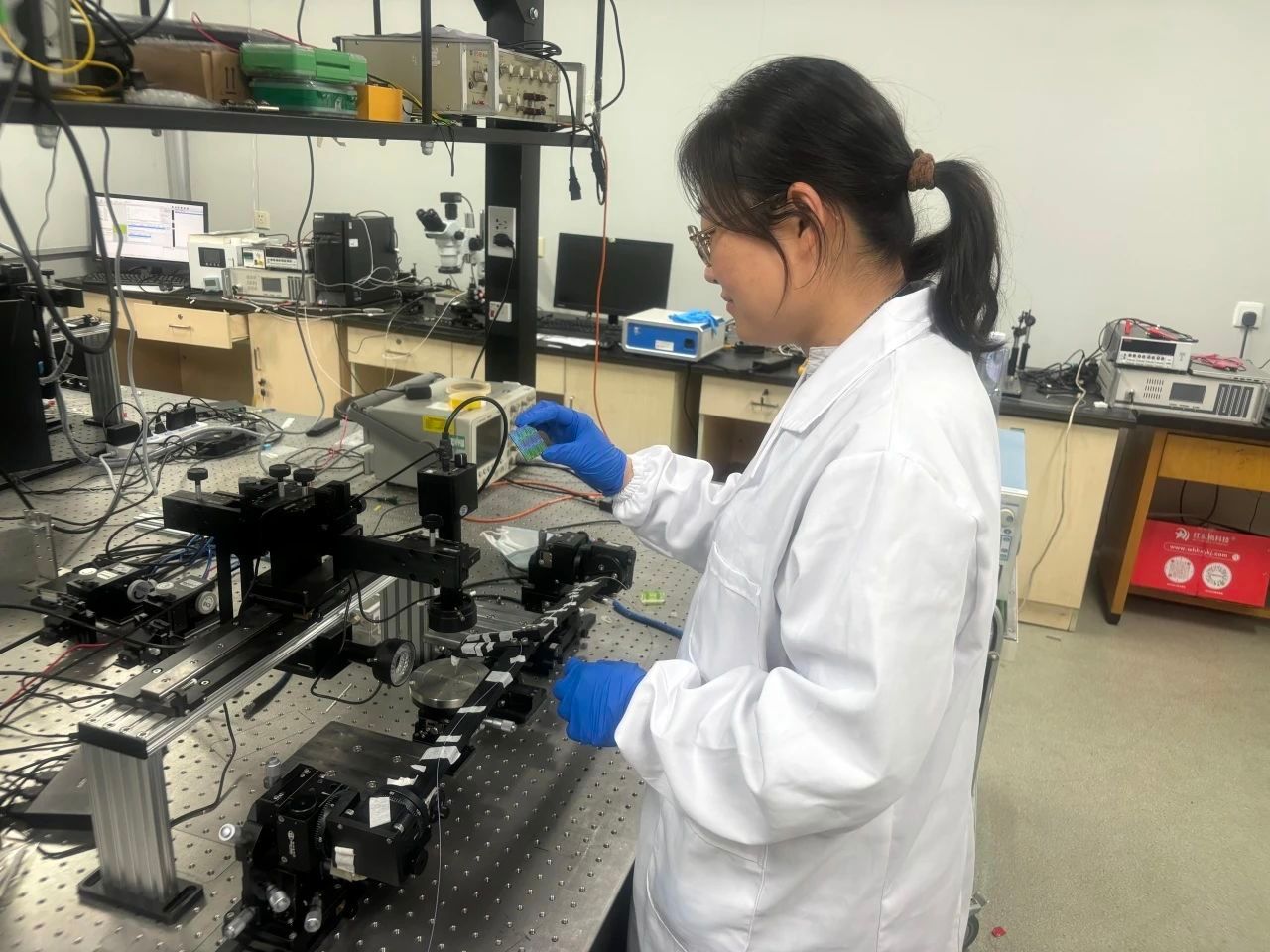

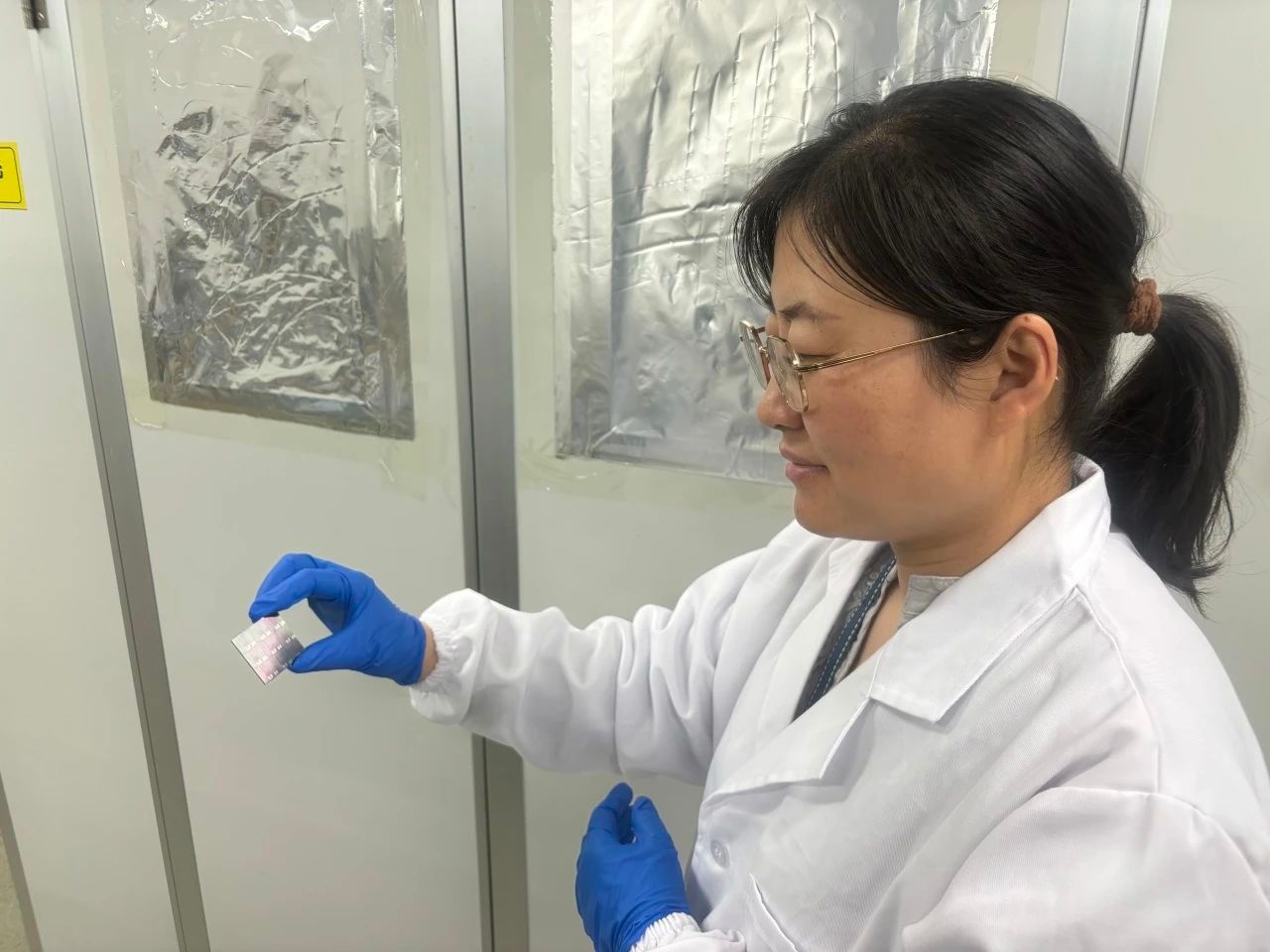

理工楼实验室的灯光常常亮到深夜,显微镜下的晶圆泛着幽蓝的光。实验室里,薄淑晖老师正俯身调试设备,面前的电脑屏幕上跳动着一组组测试数据。她抬头时眼里有光,手指无意识地摩挲着实验记录本——封皮上密密麻麻记满了公式和日期,边角已经卷起毛边。

薄淑晖老师,现任理学院教师第三党支部书记、光电与纳米科学系系主任。这位在实验室忙碌的老师,既是学生口中“能把芯片讲得比小说还精彩”的老师,也是带领团队突破关键技术瓶颈的科研骨干;既是党建引领育人的“双带头人”,也是把科普做到国家级奖项的“科普达人”。

在《芯片设计与仿真》的第一堂课上,“老师,什么是芯片?”一名边疆民族地区同学的问题让她看到了好奇与渴望,“我想要为他们点燃探索未知、追求卓越的‘科技星光’”。

那天之后,薄老师带着全班同学走进了实验室。当同学们在显微镜下第一次看到晶圆上精密的电路结构时,大家满脸的兴奋与震撼,“那是科学火种被点燃、梦想开始绽放的动人瞬间。也进一步坚定了自己在民族高等教育沃土上,让科学火种照亮每个孩子梦想的决心。”

“在平日的科研工作中,薄老师是一个严谨认真、非常勤奋的科研工作者”,她的研究生们说。薄淑晖老师曾主持省部级以上项目15项,发表文章106篇,获授权发明专利13项。目前任《半导体学报》青年编委、中国感光学会青年理事、中国兵器学会非线性光学技术与应用专委会委员。

在光电与纳米科学系实验室的墙上,贴着一张特殊的“作战图”,上面写着“做一颗永不生锈的科研螺丝钉”,这是薄淑晖老师带领团队许下的誓言。

高性能电光调制器是光电子技术领域的重要研究热点之一,在超大容量光通信系统、宽带微波光子雷达、光计算等诸多领域具有重要而迫切的需求。为突破器件效率瓶颈,薄淑晖老师带领团队把实验室当成了第二个家,为了捕捉一个理想的测试波形,团队连续三个月“泡”在实验室。

最终,团队在国内率先研制了大带宽低驱动聚合物电光调制器,并在多场景中应用,实现了从基础材料创新、器件设计研发到成果现场应用的全链条研究。而这段带领学生亲历科研一线、攻坚克难的科研经历也激发着同学们未来投身于国家更多关键领域的科学研究,成为支撑国家科技自立自强的中坚力量。

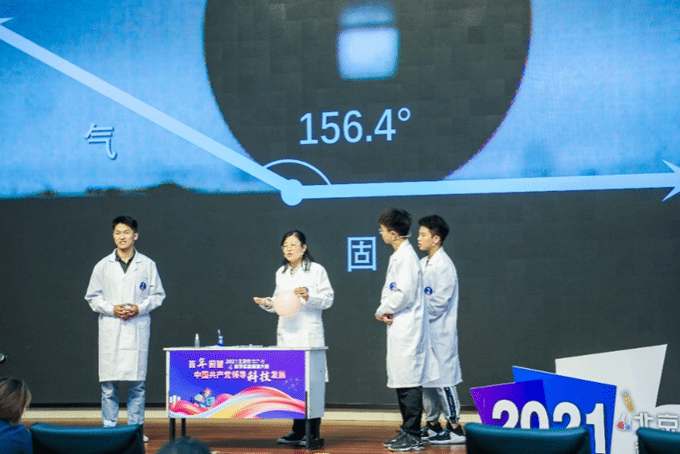

薄老师的《纳米材料专业实验》《芯片设计与仿真》课上,总藏着“小心机”:讲解光催化材料的“自清洁”特性,她会先带着同学们观察荷叶为什么能“出淤泥而不染”,用通俗易懂的语言、直观的物理现象作比喻,总能让抽象的公式定理“活”起来,让晦涩的理论变得生动可感。

2020级学生庹笳怡至今记得那堂“棱镜课”。因家庭变故陷入低谷的她,看着薄老师指着实验室的棱镜对她说:“白光穿过棱镜会分解成七种颜色,人生也是一样,那些看似将你击碎的经历,终将成为折射生命光彩的契机。”后来,庹笳怡以专业第一的成绩保送中科院硕博连读,毕业时,她说:“‘折射定律’真的可以指引人生——痛苦拐个弯,就能变成前进的动力,薄老师教会了我和光同行”。

对学生,薄淑晖老师永远有“第二种身份”:办公室的门永远敞开,笔记本里记着每个学生的“成长档案”——有人擅长实验,就引导他们参加竞赛;有人爱写科普,就指导做短视频;有人迷茫焦虑,就带着去实验室在一次次失败中重新找回信心找到方向。

在薄老师的带领下,有同学将科普活动与课堂教学相结合,在科普实践中获得全国科学实验展演汇演活动二等奖、全国科普讲解大赛二等奖。也有同学参与大学生创新创业项目,获得全国大学生光电设计竞赛国家级奖项。

薄老师说:“教育就是一棵树摇动另一棵树,教师最大的成就感莫过于看到自己的学生取得成功和进步。”在她的悉心培育下,一批批优秀学子脱颖而出,多名学子怀揣着对科学的热爱与执着,凭借优异的学术表现和科研潜力,保送至中国科学院、电子科技大学、上海交通大学等学府深造

对于这些年轻的科研新星,“我祝福他们在各自的领域扬帆起航,朝着更高更远的学术高峰奋力攀登,为未来的科研创新和行业发展积蓄力量。”

实验室的窗外,夕阳把理工楼的玻璃染成金色。薄淑晖望着正在调试设备的学生,目光温柔而坚定。