“同学们,你们知道牦牛酸奶的发酵菌长什么样吗?”话音刚落,西藏自治区拉萨那曲第二高级中学的教室里静了一瞬。熟悉而亲切的生活元素突然和课本上的生物知识相遇,同学们好奇的目光齐刷刷聚向这个来自民大的青年老师。

“支教让我真正触摸到了西部发展的脉搏,让我用实际行动诠释了那句——把论文写在祖国大地上!”这是太阳城娱乐第26届研究生支教团西藏分团、生命与环境科学学院2020级本科生张一凡,在祖国雪域高原上,书写的新时代青年的奋斗篇章。

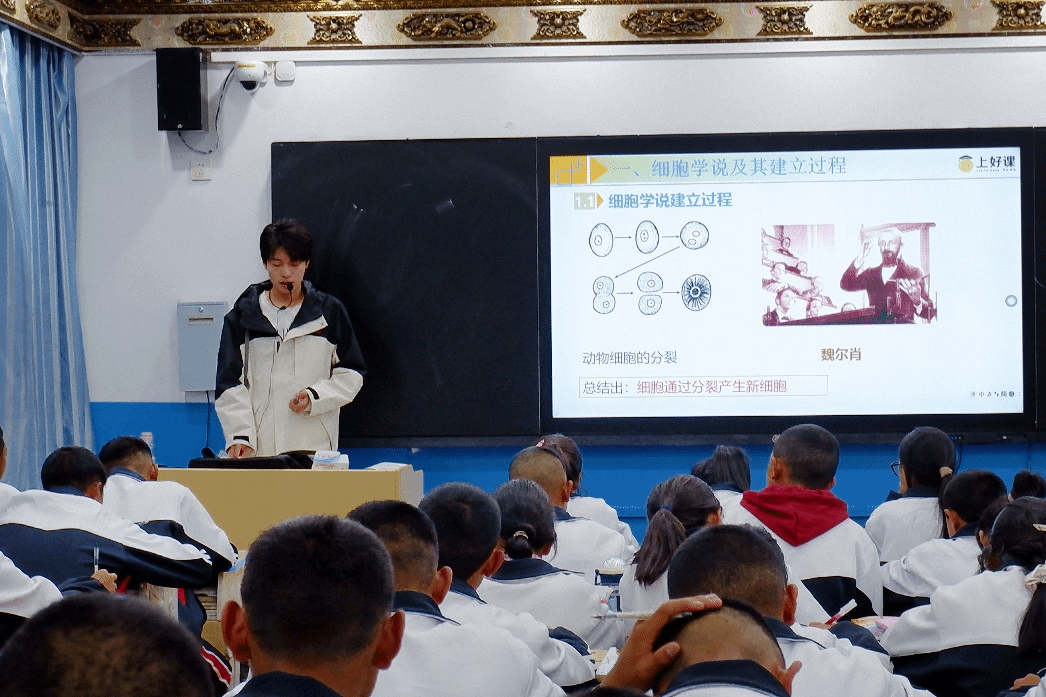

张一凡上生物课

“牦牛酸奶里的发酵原理、青稞的生长过程,都是最好的教学素材。”面对有限的教学实验条件,张一凡巧妙地将学生熟悉的生活元素融入课堂。他用白板手绘细胞结构并在PPT中嵌入《工作细胞》动漫片段。这种将免疫系统知识与动漫结合的方式,不仅让课堂气氛活跃,更让学生在潜移默化中记住了知识点,让生物课成了学生们眼中真正的“快乐科学”。

不曾想,现在在教学上游刃有余的张一凡,曾经也有紧张到“不敢与学生对视”的经历。为了让自己能够有所突破,他主动请缨,以超常规课时量的日程安排,扛起教学大旗。平日和学生们在一起,你一言我一语地探讨、画图、举例、翻课本,直到清晰的答案慢慢浮现。他说:“探讨学习的过程,不只是学生们学会了新知识,也让我学会了如何用更耐心、更坦诚的方式解决教学难题。”

如今的他,早已能脱稿完成整节课,知识体系在日复一日的打磨中烂熟于心。走廊里此起彼伏的“老师好”、课堂上越来越多专注的目光,还有学生主动带动同桌进步的变化,都让他坚信:“教育的幸福,藏在这些微小而持久的改变里。”

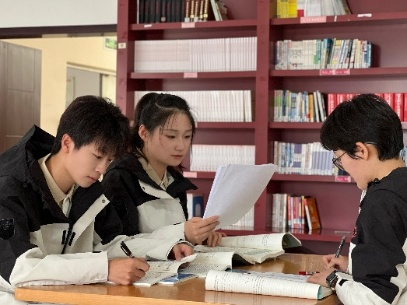

张一凡(左一)与支教团的其他同学一起备课

张一凡与学生的合影

“支教让我真正触摸到了西部发展的脉搏,这是书本上学不到的财富。”除了教学,作为生命与环境科学学院的学生,张一凡始终牢记“把论文写在祖国大地上”的誓言。他利用业余时间调研青藏高原生态脆弱区的发展现状,把对当地环境关系的观察,转化为未来科研的一线素材。

“教育是慢的艺术,也许现在播下的种子,十年后才会发芽。”回忆起支教的过程,张一凡说:“来到这里,我完成了从学生到教师的思想转变。当你成为老师,一言一行都可能影响学生的未来,这份责任重于泰山。”在雪域高原的课堂上,那些他教过的学生们,正用笑脸和进步回应着这位青年支教教师的付出。他也正以爱与责任为养分,见证着“用一年时间,做一件终生难忘的事”的青春诺言!